「吹き絵」 スポイトとストローを使って吹き絵(ドリッピング画法)を行いました。後々、七夕飾りにしようと考えているため五色(ごしき)の赤、黄、白、青、紫を使用しました。活動前に各色の意味を子ども達に伝えると…「お母さんにありがとうの気持ちの赤にしよう!」等、色の意味や願いを感じながら色を決める子ども達。また、スポイトで垂らした絵の具同士の混ざり合いや、ストローで拭いた時の絵の具の動きを楽しみました。

「吹き絵」 スポイトとストローを使って吹き絵(ドリッピング画法)を行いました。後々、七夕飾りにしようと考えているため五色(ごしき)の赤、黄、白、青、紫を使用しました。活動前に各色の意味を子ども達に伝えると…「お母さんにありがとうの気持ちの赤にしよう!」等、色の意味や願いを感じながら色を決める子ども達。また、スポイトで垂らした絵の具同士の混ざり合いや、ストローで拭いた時の絵の具の動きを楽しみました。

太陽幼稚園では年長組になると、2泊3日でキャンプに出掛けます。場所は自然豊かな『清里』。

子ども達とまるまる3日間過ごせるこのひとときは、教職員にとって格別の時間です。

今年も、昼の森と夜の森、ヘイライドや焼きマシュマロ、おたまじゃくし取りにキャンプファイヤーなど、清里での非日常を思う存分味わい尽くす子ども達でした。

家族で遊ぼうデーで水風船を使ってTシャツペイントを行いました。そこで次は屋上で水風船。プールいっぱいの水風船を全身がびしょびしょになる程、投げて、投げて、投げ尽くした子ども達。ひと通り遊び尽くした後、身体を乾かそうと、みんなで大の字になって寝っ転がり、最後はぽかぽかの太陽を全身で感じました。

多くの子ども達にとって、幼稚園は初めての社会生活の場です。

大好きな家族と離れる時間は子どもにとっては一大事。

しかし、4月の入園からおよそ2ヵ月経ち、嬉しい・楽しいを積み上げてきた子ども達。

そしてその嬉しい・楽しいを与えてくれるのは、教師はもちろんのこと、周囲の友だちの力が大きいことは間違いありません。

「一人遊びも楽しいけど二人で遊ぶのも楽しいな!」「みんなで一緒に踊るって楽しいな!」「一緒に笑うと嬉しい気持ちになるな!」集団生活を通してこそ感じることができる感覚。

「〇〇くんはどこー?」「〇〇ちゃんと遊んでくる!」日に日に増える友達を呼ぶ声、探す声を嬉しく思いながら、これからの成長を楽しみに感じる日々です。

~春のマミーズ YOGA ~

今年度、第一回目のマミーズヨガを開催させていただきました。講師は昨年度に引き続き、在園児のママでヨガインストラクターの柴田恵美さん。新年度を迎え、子どもたちの気持ちをたくさん受け止めてくださっている皆様。大人もこの4月、5月は疲れが溜まります。この日のヨガでは自律神経を整えるポーズを取り入れてくださいました。赤ちゃんと一緒にできるポーズもあり、最後には目を瞑って、動かした体をゆったりと味わいました。その雰囲気を赤ちゃんも感じたのか、とても静かな空間がありました。

「”知ること”は”感じること”の半分も重要ではない」

これはアメリカの生物学者レイチェルカーソンの言葉です。太陽幼稚園では、園を飛び出して様々な場所に出掛ける機会を設けています。

今回は東高根森林公園。早くも夏の到来を感じる暑い日ではありましたが、子ども達は暑さなんてなんのその!鬼ごっこにかくれんぼ、電車ごっこ、虫探しにお花摘み、木々のトンネルでトトロごっこ…♪ 大自然に抱かれながら、思うままに感じるままに各々の遊びを味わい尽くしました。

自然は子ども達に様々なことを教えてくれます。これからも我々教師は、子どもたちと自然を繋ぐ「自然案内人」でありたいと思います。

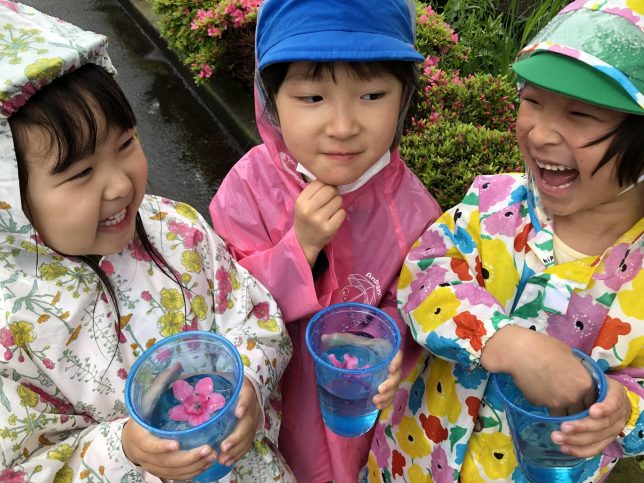

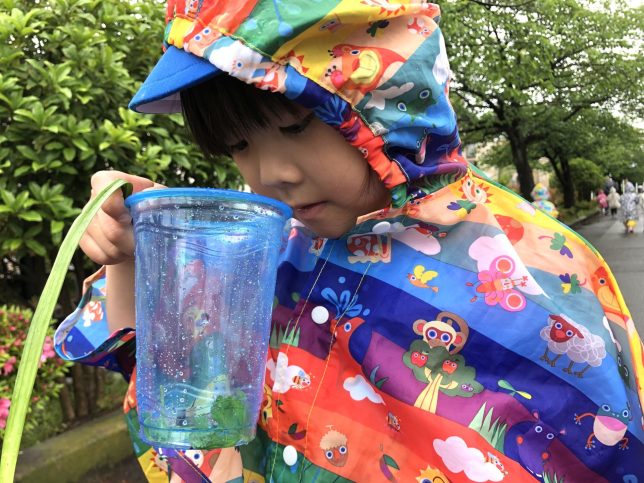

ピクニックの日あいにくの雨。しかし子ども達にとって楽しみにしているピクニック。行くか行かないかは子ども達に委ねます。希望者でレインコートを着て雨散歩。雨ならではの雰囲気、音、生き物にも出会いました。

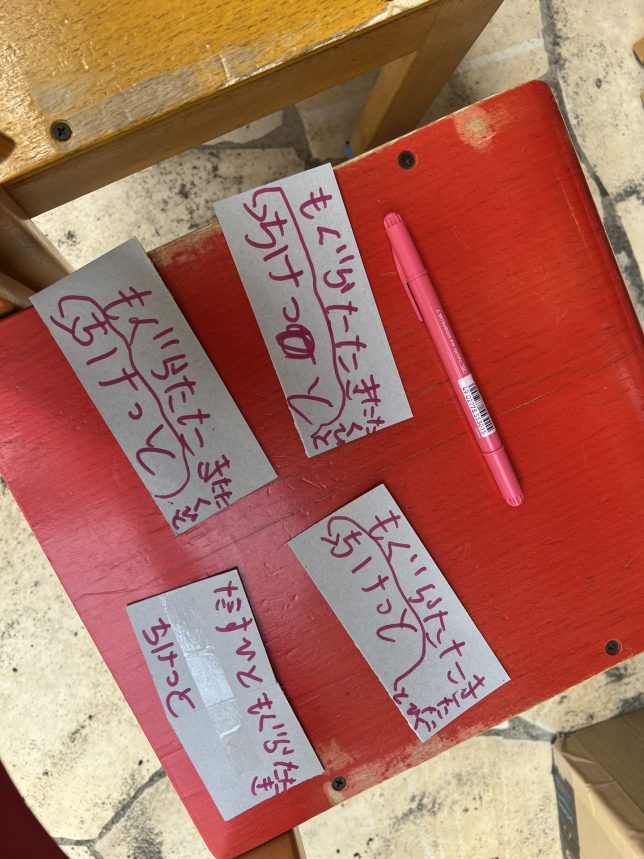

園庭では形探し。カードに書かれたカードを持って園庭の中の自然物と同じ形を見つけます。子どもが見つめる先にあるのは・・感性の鋭さ、感性の豊かさに感激しっぱなしの教職員です。

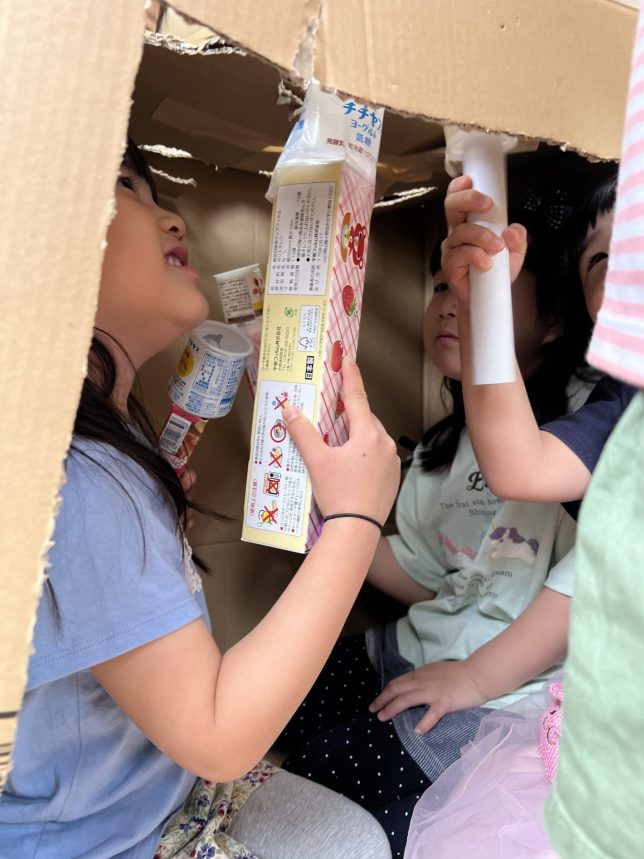

taiyoの子ども達は、今日も、自分達で考えた遊びを楽しんでいます。

自分たちで考えた遊びを楽しんだ後は「誰かにも同じように楽しんでもらいたい!」という気持ちが湧いてくるらしく、「どうしたら他の子たちが来てくれるかな?」と友達と意見を出し合い、「遊びの輪」を広げることに力を注いでいる様子が見られます。景品を作ってみたり、放送をかけて呼び込みをしてみたり……。

今までの生活の中で経験したことを思い出し、相手の気持ちになって考えることを経て「自分たちの力で創った世界」を仲間と共有することの楽しさに気付き始めている子ども達です。

新緑のまぶしい過ごしやすい季節になりました。太陽の子ども達が入園、進級という人生の節目を一人ひとりが自分のペースで歩き始めました。お母さんがいない寂しさをどのように埋めていくのか。周りを見ればたくさんの大人はいるけれど、なんて声をかけたら助けてくれるのか。旧担任は目の前にいるけど、もう自分の先生ではない。以前のように胸にとびこんでいかれない自分がいる。何でこんなにうじゃうじゃ子どもがいるんだろう。私は静かな所にいたいな・・・。等々様々な心模様が伺えます。でも着実に子ども達は保護者の見えない所で大きくなろうとしています。

太陽幼稚園は創立73年間、私学助成で園を運営してきました。今年度より、新制度の施設型給付による新しい出発をいたしました。制度は変わりますが、創設の精神はしっかり心にとめながら、「原点回帰」の年にしたいと思っています。私立幼稚園という誇りと創設者がなぜ「太陽幼稚園」を作ろうと思ったかを忘れず、「子どものための幼稚園」作りを一貫して守り続けます。

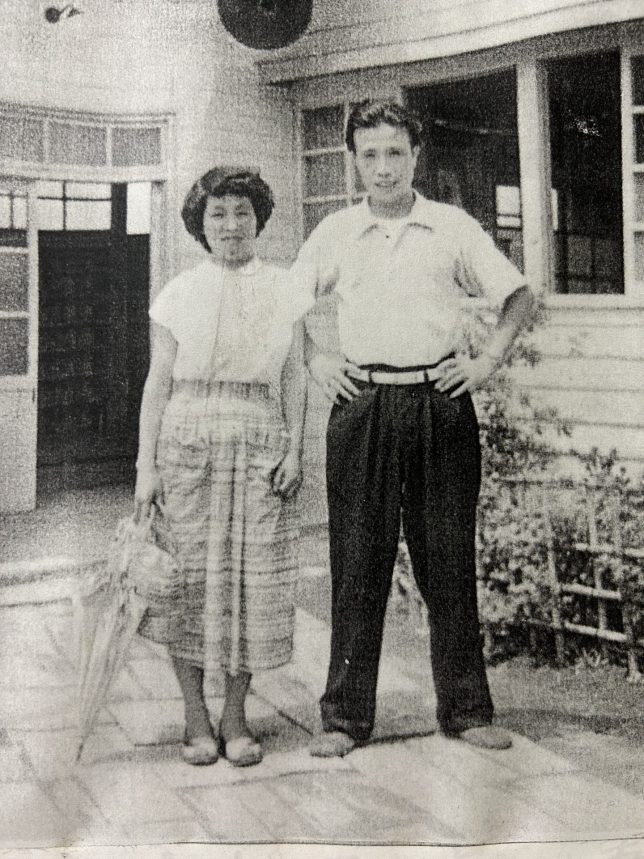

創設者である塩原三男は73年前、東京の焼け野原で戦争孤児達と焚き火をしながら語り合いました。そこで「自分の師は子どもだ」と実感をします。親のない子ども達の心と瞳の輝きに感銘を受けます。親がいなくてもどん底にいる自分達はこれ以上下はない。夢や希望に満ちた将来があると信じて生きている子ども達と出会い、この子達のために「幼稚園を作ろう」と誓います。無一文でしたが、情熱だけは持っていた、と聞いています。この塩原三男の勢い、情熱が園設立資金提供者の心を打ち、その方達の偉大な援助のおかげで、太陽幼稚園が1950年に産声を上げます。私たち教職員は常にこの創設者の創立の精神を誇りとし、日々子ども達と関わっています。

時代は目まぐるしく変わってきます。現在は効率的に生きるために、そして将来困らない生活を送るためには、子ども達に必要なことは何かばかりに注目しがちです。大人の幸を願う前に、夢を持って輝く人生を夢みている子ども達には今何が必要なのでしょうか。今習得しなくても後回しでも十分習得できることはたくさんあります。子どもは子ども時代に熱い情熱と夢を持って、大好きな仲間と時間を忘れて遊ぶことが大切ではないかと思います。そしてありのままの子どもの姿を受け止める大人が近くにいて「大丈夫、それでいいんだよ」とただただくり返し伝えてあげる。安心と愛されているという実感で子ども達は生きていかれます。児童精神科医の佐々木正美先生は「子どもは親のいう通りには育たない。育てたように子は育つ」そして「生きているだけでいい」「我が子に望むことがあるとしたら、『親より先に死なない』というくらいです」とおっしゃっています。

当園の前理事長は親より先に59歳で亡くなりました。母親は創設者の妻です。苦労を共にして幼稚園を作り、息子に園を任せましたが、自分より先に亡くなるという、どうしようもない辛い体験をしました。息子が書いた「お母さん産んでくれてありがとう」という白い紙切れを冷蔵庫の扉に貼り、毎日眺めていました。

愛しい我が子にああなってほしい、こうしてほしい、という気持ちを持つのも当たり前でしょう。でも、時々は子ども達の顔色も見ながら「いいかげん」を保つことを願っています。毎日子育てありがとうございます。 令和6年度も太陽幼稚園に関わるすべての人を幸にする努力を惜しみません。

創立当初の塩原三男と妻

年中組に進級して2週間が経ちました。進級して嬉しい気持ちもある反面、緊張や戸惑いも感じている子ども達。ある日遊びの中で「絵の具やりたい!」という声が挙がりました。やるならダイナミックに、のびのび楽しんでほしい…という思いの元、テーマは設けず壁一面に貼った画用紙に、筆や自分の手を使って思い思い描きました。「(画用紙の)上にも塗るから抱っこして!」と、教員の手も借りながら手を伸ばしたり、「きれい!」「レインボー色になったよ!」と、色の混ざりや絵の具の感触を楽しんだ子ども達でした。