在園の保護者の方でプロの舞台俳優のご夫婦がいらっしゃいます。子ども達に表現の豊かさ、楽しさを届けていただきました。今回は●▲■の表現を楽しむ!そんな素敵なテーマで遊びました。

子どもの発想は天才!味わた感覚をそのまま表現します。1人で形を作るところから始まり、次第に人数を増やしました。身近な●▲■を自分たちの身体を使って生み出しました。

在園の保護者の方でプロの舞台俳優のご夫婦がいらっしゃいます。子ども達に表現の豊かさ、楽しさを届けていただきました。今回は●▲■の表現を楽しむ!そんな素敵なテーマで遊びました。

子どもの発想は天才!味わた感覚をそのまま表現します。1人で形を作るところから始まり、次第に人数を増やしました。身近な●▲■を自分たちの身体を使って生み出しました。

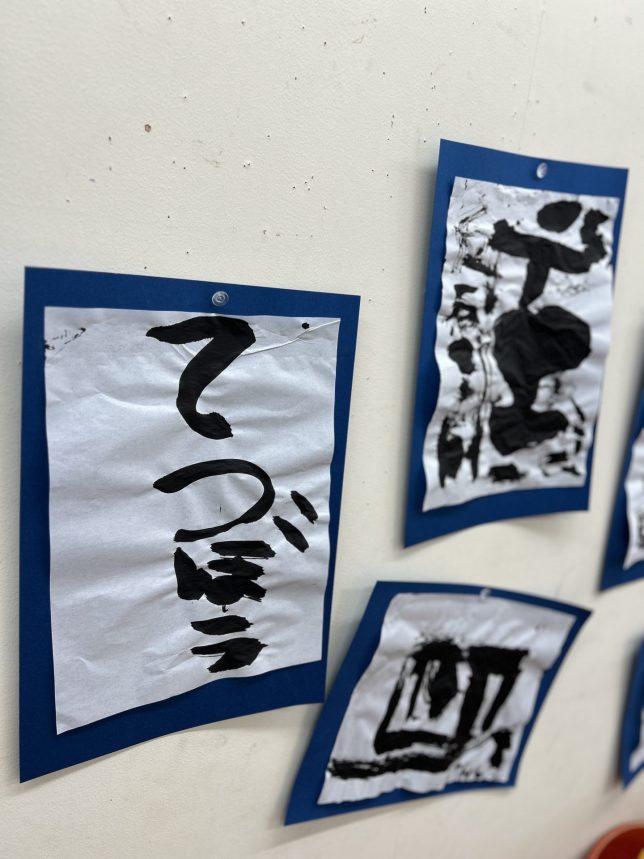

冬休み明けの登園初日から、園舎のあちらこちらでは、お正月ならではの遊びを楽しむ子どもたちの姿が見られました。

書き初めや絵馬づくり、すごろくや花札、オリジナルのかるた作りに取り組んだり、自分たちで作った凧を園庭で揚げてみたりと、日本の伝統的な遊びに親しむ時間が広がっています。

また、異年齢で関わり合いながら遊ぶ中で、年上の子が文字の書き方や遊びのルールを教える姿や、それを真似しながら挑戦しようとする年下の子の姿も見られました。

昔ながらの遊びや文化に触れながら、”人との関わりの中で学び合うことの楽しさ”を、子どもたちは日々感じているようです。

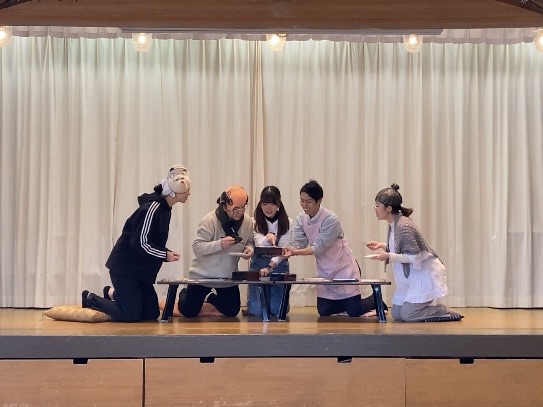

12月の最後の登園日に、2学期おわりの会を行ないました。教員による大人劇″太陽一家の年末年始″では手作りのおせちを用意し、子ども達も実際におせちを味わいました。おせちは、福音館書店の絵本「おせち」に出てくるものと同じものを職員が手作りしました。おせち一品一品に込められた意味を知り、「美味しい!」と全クラス、残さず綺麗に完食する子ども達でした。

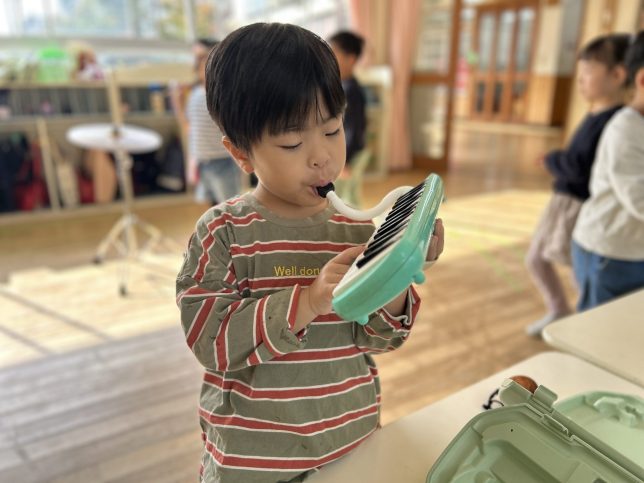

ホームページ内でもご紹介している通り、太陽幼稚園では2月に教育発表会という行事があり、近隣施設の大ホールをお借りし、年長組は器楽合奏を披露しています。

担当楽器については、教師が割り振るという事はせず、以下の流れで自分たちで決めていきます。

園内には様々な楽器があり、それぞれの特徴や使い方などの指導を受けた後、子ども達は実際にそれらに触れて遊び、自分が合奏の中で演奏したい楽器をじっくり決めていきます。

もちろん、楽器の数には限りがありますので、全員が第一希望の楽器に決められるわけではありません。

そのため、楽器の数に対して希望者が多かった場合は、子どもたち同士での話し合いが行なわれます。

「僕はこの楽器のこういうところが好きでこの楽器をしたいと思ったんだ」「私は優しい音がする楽器にしたいと思ったからこの楽器がしたいんだ」などなど、入園当初はなかなか自分の気持ちを言葉にすることができなかった子も、3年間の中でたくさんの話し合いの場を通しての経験を基に、伝えたいという思いを持ち、同時に相手の話にも耳を傾けようという思いを持って場に臨んでいます。

結果として、譲ったり、譲られたりという事が生まれるわけですが、その後の姿を見ていると、これら一つ一つの出来事が、個人としての心や、仲間という意識を高めていっているように思います。

こうした取り組みを経て決まっていく楽器ですので、子ども達は自分が担当する楽器に対しての愛着や責任感を持って演奏に取り組んでいます。

最終的に上手に演奏できるようになる、というのは、もちろん子ども達の達成感にもつながる事なので大切なことですが、それよりも大切にしているのがこれらの過程です。

日々の教育や、様々な行事を通して、子ども達にはこれからの人生を送っていく上で大切な「生きる力」を身に着けていってほしいと考えております。

さて、今回は、自分の好きな楽器に出会うための楽器遊びの様子を写真でご紹介します。

先日行なわれたおもちつき。 前々日の器具準備、前日のお米研ぎからおもちつきまで丁寧に子ども達と準備してきました。一粒一粒大切に、こぼれないように丁寧にもち米を研ぐ子ども達。そして当日、かまどから出る炎、煙突から出る煙、もち米を蒸す匂い、蒸し立てのもち米を味見、お父さん達の威勢の良い掛け声、餅の味付けをするお母さん達の和気あいあいとした笑い声、自分で持つ杵の重さ、そしてつきたてのお餅の味・・・。五感いっぱいに楽しんだおもちつきでした。その過程一つ一つが大切にしたい日本の心です。お米砥ぎからお力添えいただきましたボランティアの皆様、ありがとうございました。

すっかり世間もクリスマスムード一色な中、幼稚園でも先日クリスマス会を行ないました。 薄暗い幻想的な雰囲気の中で、始まった影絵。そして素敵な年長組の言葉と共に、点灯し一気に3階ホールは煌びやかな世界へと変わりました✨️トーンチャイムの音色に耳を傾けたり、みんなで歌を歌ったり、教師劇を鑑賞したりと盛りだくさんなひと時となりました。 普段とは異なる夕方の幼稚園の雰囲気や、きらきらと輝くイルミネーションに目を輝かせていた子どもたち。 そして、友だちと食べたケーキは、特別でいつもよりも一段と美味しく感じたかもしれませんね🍰 クリスマス会ならではの雰囲気をたっぷり味わい、心温まるひとときとなりました。

年少組でさつま芋の蒸しケーキを作りました。

真新しいエプロンや三角巾を身につけ、心躍らせる子ども達。この日を指落ち数えて心待ちにしていたようです。

さつまいもを包丁で切り、生地を混ぜ、最後は好きなだけサイコロカットのお芋をトッピング!

どの工程も緊張しながらも楽しんでいました。

自分たちで作ったものは、一段とおいしく感じるもの✨

秋の恵みをみんなで丁寧に味わいました🍠

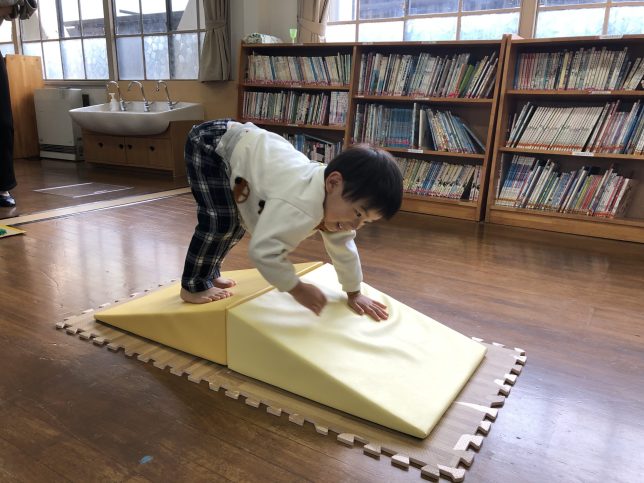

トントン後期がスタートしました♪ 後期初回は、前期から続く忍者修行🥷と称した運動遊びと触れ合い遊びをおこないました。 今回は新たに坂道修行が追加されましたが、子ども達はなんのその✨前期と合わせると3度目となる修行だけあって身のこなし方が上手になってきました♪

それ以外にも体幹が鍛えられるペンギン歩き、バランス感覚や空間認知力がアップするコウモリ抱っこ🦇、握力、腕力、足の内側の筋力が鍛えられるコアラ抱っこ🐨もおこないスキンシップを取りながら身体をたくさん動かしました✨ お家でもできる修行もあるので、ぜひ時間を見つけて試してみてください☺️ 最後に、トントンのママ達にも伝えましたがお子様を抱っこした時にその姿を鏡に映してみてください🪞 そうする事で感覚だけでなく視覚でも抱っこされているという事を認識し、子どもはより幸福感を感じるそうです✨

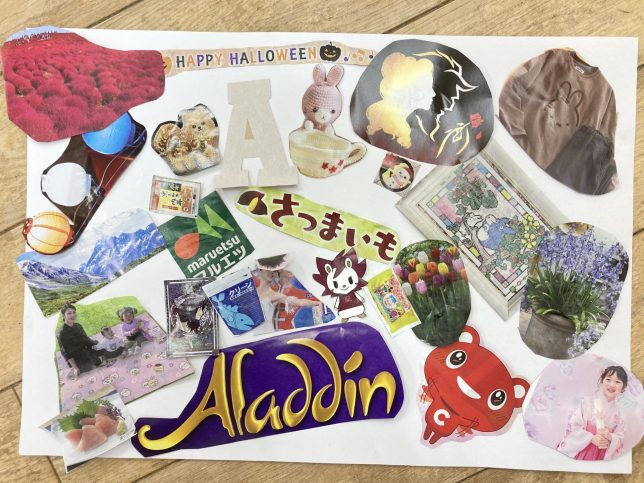

年長組の活動で、切り紙を使って「コラージュ製作」を行ないました。

「私が好きな景色でいっぱいにしたいな〜🤔」と理想の作品を作るために紙を探す子や、自分の世界に入り込みながら集中して行なう子どもの姿が見られました。

お気に入りの紙の色や形、種類を見て心がときめく子ども達。

どんどんアイデアを広げながら、コラージュの世界を楽しんでいました。

そこにあるのは無限の可能性を秘めた子ども達の“世界”。

自分だけの世界を見つける喜びが、子ども達の心にやさしく芽生えた瞬間でした。