「大人になってから、老人になってからあなたを支えてくれるのは子ども時代のあなたです。」―石井桃子

私はこの言葉が好きです。石井桃子氏は児童文学作家であり翻訳家です。「くまのプーさん」「ピーターラビットのおはなし」「うさこちゃん」といった数々の絵本の翻訳を手がけました。また明治、大正、昭和、平成の時代を生き子ども達に「よい絵本」の普及に尽した方です。

乳幼児は自分が生きているプロセスや体験が将来に生かされると考えながら遊んでいません。児童精神科医の佐々木正美先生も「子ども時代に仲間と燃えるような遊びをする体験が大切」だと言っています。

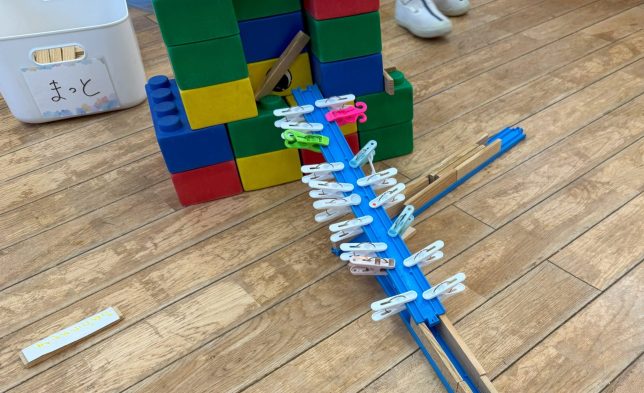

子どもたちの遊んでいる様子を見るといつでもうさぎになれ、パンダになれ、お母さんにも赤ちゃんにもなれます。何度も飽きもせず、くり返し同じことをし、くり返し叱られ、へこたれません。工夫次第でもっと効率的に遊べるのに、と大人の私達は思っても、遠回りをし汗だくになり夢中で取り組みます。仲間に入れて欲しくて陰でそっとシールを渡したり…。「もう一生遊ばない!」と言いながら翌日いつも通りに遊ぶ。さまざまな姿があり、大人には到底真似できない柔軟性や素直さを持っています。

皆さんは幼少期にどのような遊びをしましたか?私は三人兄妹の真ん中で育ち、家が商売をしていた関係でほぼ放りっぱなしで育てられました。でも祖父母、叔父叔母、従兄弟、近所の方は家族同様の扱いをしてくれました。なんといっても母は神様のような人でした。幼少期の頃は2つ下の妹を常に抱え近所の友達と毎日暗くなるまで遊びました。路地での缶蹴り、大きな土管の中でおままごと、原っぱで鬼ごっこ、ボール遊び。習い事で母が迎えに来ても「行かないよ〜」と逃げ回っていました。従兄弟と兄妹で他人の玄関の階段を拝借し「忍者部隊月光」(当時流行っていたTV番組)の真似で忍者になりきり素早く移動。

家では自分が入れるほどの茶箱に入っている母の着物や洋服を引っぱり出し、母になった気分で着替え、妹の手を引き大通りを渡って友達の家へ。相手の友達も同じようにおめかしをして、お家ごっこ。今日は和装、今日は洋装。母の花のついた白いハイヒールを履き、革のバッグをさげ、ヒールを履いて大通りを渡る。途中でずっこけ、ヒールを折る!時にはストッキングまで履いて遊びに行ったこともありました。それでも母は一切うるさいことは言わず、叱ることもなく、私と妹の遊ぶ姿を優しいまなざしで見ていてくれました。キラキラ光るストッキングの光りは今でも忘れられません。そして茶箱の中に入っていたナフタリン(芳香剤)の臭いもしてきそうです。

友達の家では度々夕食をご馳走になり、気がつくと私専用のお茶碗とお箸が用意され、いつでもウェルカムな待遇。週末はほとんど家にいず、従兄弟の家に泊まりに。外食が嬉しく夕食は不二家へ。帰りにはペコちゃんの棒付のチョコレートを買ってもらうというお決まりのコースが嬉しくて。母のいない寂しさを叔母のところで補っていたのでしょう。

今更ですが、私の子ども時代は温かい大人の中、そして温かい仲間に支えられ今があることに感謝をしています。人間が幸に暮らせるには、子ども時代の遊びの中で協調性や心のコントロール、人間関係を学びます。勉強はいつでもできます。今しかできない遊びが存分にできることを願っています。